Neu publiziert im Blog im August 2018, erstmals veröffentlicht im April 2016.

Anlässlich der Einzelausstellung von Szabolcs Veres in der Galerie Martin Kudlek im April 2016*

„Wenn wir schweigen, werden wir unangenehm – wenn wir reden, werden wir lächerlich“

Herta Müller 2003 in „Der Kölnig verneigt sich und tötet“

Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele:

Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur,

Darum, Mensch, sei zeitig weise!

Höchste Zeit ist’s! Reise, reise!

Hugo Hartung 1964 (basierend auf W. Busch)

„Jedes Mal, wenn ich von Cluj zurückkomme, weiß ich wieder, was ich zu tun habe“ bemerkte Martin leise als wir auf unseren Rückflug nach Köln warteten. Es war sechs am frühen Morgen und ich fühlte mich wie erschlagen. Ich seufzte zustimmend, vielleicht grunzte ich auch, wusste nichts zu ergänzen und trank den Rest meines dünnen Brühkaffees. Martin Kudlek hatte mich im Februar 2016 eingeladen Ihn nach Cluj-Napoca, dem früheren Klausenburg, zu begleiten. Jetzt, nach Ende dieser viertägigen Reise, fühlte ich mich wie nach dem Besuch eines Festivals: Inspiriert, glücklich, erregt, voller neuer Eindrücke, aber dennoch erschöpft. Vier Tage lang hatten wir Werke begutachtet, uns in langen Unterhaltungen verloren, Künstler in Ihren Ateliers besucht, reflektiert und nachgedacht und, man vermutet es, nach örtlicher Künstlersitte geraucht als auch zu oft vom Falschen getrunken. Die Marotte der Rumänen, Ihre Zimmer grundsätzlich zu überheizen (was mich auch den letzten Rest an Tiefschlaf kostete) änderte nichts daran: Es war einfach fantastisch in Rumänien zu sein!

Es ist überhaupt kein Klischee, dass Reisen inneren Reichtum schafft. Reisen heilt die Entfremdung, es berührt die Seele. Wirkliches Reisen ist keine Geschäftsreise, es ist eine ungeplante Entdeckung, ganz ohne genauen Ablaufplan. Dafür ist es sehr hilfreich dorthin zu gehen, wo man vorher noch nie war. Ich war noch nie in Rumänien gewesen und hatte auch keinerlei Plan, was ich dort sollte. Nun begleitete ich Martin und würde ein paar mir unbekannte junge Künstler kennenlernen. Außerdem würden wir Adrian Sutton von der Galerie Blain/Southern treffen, der u.a. half Adrian Ghenie zum internationalen Shootingstar zu machen und so anfänglich Martins Verbindungsmann darstellte. Er war es auch, der schon 2010 die „Fabrica de Pensule“ für sich entdeckte: eine ehemalige Pinselfabrik im Stil des reinsten sozialistischen Brutalismus. Dort folgt ein Atelier in Beton auf das Nächste, verteilt auf mehreren Stockwerken und in verwinkelten Gängen, in denen wir uns immer wieder verliefen. Martin war enthusiatisch und begeistert von dem, was er dort erlebte. In kryptischer Form erklärte er auch, dass er dort etwas wiedergefunden hatte, was er zuvor verloren hatte. In einem kleinen Reisebericht anlässlich der ersten Gruppenausstellung in der Galerie Kudlek*, beschrieb Martin seine Reise wortwörtlich als ein „Glück“.

Christies schrieb jüngst, am 9. März 2016, dass diese “Verlassene Pinselfabrik die nächsten Superstars der Kunst produziert“. Bevor dieser Artikel einen neuen Hype versuchte, hatte Martin Cluj gottlob längst für sich und die Galerie entdeckt. Auch ich durfte in Cluj etwas Großes finden. Etwas, das ich zuvor wohl verloren hatte; etwas unverzichtbares: mich selbst. Der geneigte Leser verzeihe mir, wenn ich tatsächlich von mir selbst schreiben möchte. Es ist leider notwendig um zu verstehen, wie besonders diese Ausstellung ist, die Sie heute hier sehen können. Vielleicht erfahren Sie so eine Wiederbegegnung ähnlicher Art auch selbst, wenn Sie die Bilder von Szabolcs Veres betrachten.

Veres und auch meine Geschichte erzählt sich nicht ohne die der anderen Künstler aus Cluj. Es ist eine Geschichte eines neuen Epizentrums auf der Weltkarte der klassischen Malerei. Es ist auch eine Geschichte der Gegenwart des heutigen Rumäniens, seiner Vergangenheit und der Geschichte eines ehemals getrennten europäischen Kontinents. Einem Kontinent, wo Demokratie und Kapitalismus sowie Kommunismus und Planwirtschaft sich über Jahrzehnte gegenseitig belauerten. In dieser Zeit lebten Menschen vor und hinter dem eisernen Vorhang. Völlig andere Leben, sehr kontrastreiche Leben, wenn man sie global betrachtet. Schauen Sie sich Veres und mich an: Hier der Maler aus Transsylvanien, der vom ehemals neostalinistischen Rumänien aus die Globalisierung erfährt. Dort der in den 80er Jahren in einer Unternehmerfamilie Westdeutschlands groß gewordene Sammler seiner Bilder, der nur ein paar Jahre älter ist.

Diese Geschichte beginnt vor etwa zwei Jahren und sie beginnt natürlich mit mir selbst. So sind sie, die ungeschliffen Westfalen! Treten die Tür ins Haus und haben noch nicht mal danach gefragt, ob sie eintreten dürfen! Meine eigene Verfassung beunruhigte mich damals, ich war in einer Phase der Neuorientierung. Ich suchte nach etwas, wusste aber nicht, was es war. Ich wusste aber auch, dass die Kunst für mich in solchen Momenten der Desorientierung, der Rückschau und des Entwurfs der Zukunft tatsächlich ein Begleiter und Katalysator sein konnte. Zeitgenössische Kunst spielte in meinem Elternhaus und meinem Freundeskreis eine eher untergeordnete Rolle. Selbst an Schule und Uni fand zeitgenössische Kunst eigentlich nicht statt, sie endete irgendwo in den vierziger, fünfziger Jahren mit den geflohenen europäischen Künstlern in den USA. Beuys, gerade gestorben, “the newest shit” und nicht im Lehrplan. In der westfälischen Provinz, wo wir lebten, nur unweit des Niederrheins, war er allein durch Putzfrau und Fettecke bekannt.

Meine Kindheit fand in den 80er Jahren statt und spielte sich, zum unkontrollierbaren Grauen meiner Eltern, exzessiv vor dem Fernseher ab. Im Fernsehen dominierten Millowitsch, Dieter Krebs und Derrick, zahllose amerikanische Vorabendserien von Magnum bis Remington Steele, also eine Seifenoper nach der anderen und Samstags gab es für die Familie „Wetten Dass?“. Dazu gab es überwürztes Bräthähnchen, Dosenananas zu Pommes Frites mit Hela Gewürzketchup, für uns war das schon der Kinderhimmel. Das musikalische Denken begann spielerisch mit Kraftwerks „Roboter“, das sehnsüchtige Fühlen beschleunigte sich erst mit einem christlichen Rockensemble aus Irland namens U2 in der wirren Leidenszeit der Pubertät. Meine Mutter verfügte über eine von mir zerkratzte Beatles Platte, ein paar Beethoven und Mozart Klavierkonzerte von Kempff und natürlich Frank Sinatra. Es gab kein Spotify, kein iTunes. Nur unglaubliche teure CDs, die wir erstanden, wenn wir als Schüler einmal im Jahr zu Saturn nach Köln auf Beutezug fuhren. Einmal die Woche aber öffnete sich ein anderes Universum, als Stefanie Tücking „Formel Eins“ moderierte. Aus heutiger Sicht fühlte ich mich wohl wie ein Kind aus der Zone, das Westfernsehen sehen durfte. Was sich an Gehirnkaugummi durchs glotzen damals festsetzte, prägte jeden meiner Generation unweigerlich. Das, dachte ich, ist sie, die ganze Welt!

Das Bildungsbürgertum alter Schule, das in bescheidenem Rahmen Kunstwerke für das Wohnzimmer besaß, war im Deutschland der 80er schon ein Relikt, eine bestenfalls romantisch-verklärte Note des „Spiessbürgertums“. Echte Kunstsammler kannte man nur vom Hörensagen: Die Ludwigs, die Stoffels oder Thyssens – das waren Millionenerben oder Großindustrielle, eine ganz andere Liga, unerreichbar. Von Ihren Sammlungen ahnte man nichts, bevor durch Glück und Einsicht des verstaubten Staates doch noch öffentliche Sammlungen daraus wurden. In unseren Jugendzimmern hingen Poster von Lichtenstein; bei den Eltern Drucke von Picasso, Chagall bis Coubert, bei denen die Rahmen (mit Passepartout) meist teurer waren als die Drucke selbst. Alles war dekorativ und romantisch. Nichts existentielles, nichts über Leben und Tod. Alles, was aufwühlte, RAF, Kohl, Tschernobyl, Aids, der haleysche Komet – alles erreichte uns durch die politische Brille des Spiegels oder des Fernsehens, die die Welt erklärten. Nichts wurde durch die Kunst in ein anderes Licht gerückt. Museen, mit den oft alten Originalen waren, im Vergleich zu heutigen „Nächten der Museen“ gähnend leer, von uns pubertierenden Schülern gefürchtetes Sonderziel für Schulausflüge. Und auch dann waren sie gar nicht mehr Teil der öffentlichen Debatte, denn die Werke waren schon meist 20-50 Jahre alt und ohne Geschichtswissen eines älteren Mannes unverständlich für junge Menschen. Man abonnierte als Familie nun nicht mehr den Brockhaus, eher war man im Bertelsmann Buchclub und erst recht kaufte keiner zeitgenössische Kunst. Man kaufte Mercedes und BMW sowie Häuser am Strand. Eigene, grosse Bibliotheken waren ein Anachronismus für Lehrer und sogenannte Intellektuelle, was für uns zunehmend merkwürdige alte Herren wie Kluge, Ranicki und Sloterdijk waren. Konsum war, 68ern und Adorno Jüngern zum Graus, Trumpf in den 80ern. „Echte“ deutsche Haushalte kauften Videorekorder, sahen Privatfernsehen (RTL) und bekamen Kabelanschluss! Man verdiente in Westdeutschland damals sehr gutes Geld, baute sich private Swimmingpools; sprach Sonntags vor der Messe noch verschämt von „Tutti Frutti“, dudelte auf der Audiokassette die Nato-Doppelbeschlusswarnung der Pet Shop Boys („It’s a Sin“). Gearbeitet wurde viel und gelesen vor allem im Urlaub, gerne an der Algarve. Damals war Patrick Süsskinds „Parfüm“ oder Ecos „Name der Rose“ das höchste der literarischen Gefühle, das Gros der Bücher aber war von Simmel und Danella. Ich, dass Kind, phantasierte in Michael Endes eigenartigem Kindereskapismus der „Der unendlichen Geschichte“. Vorrangig spielte ich Lego, schaute den Bundeswehr Phantoms beim Tiefflug zu und spielte das Pilotenleben am Commodore 64 nach: Ace, Arkanoyd, Manic Mansion, nächstes Level!

Während das Leben von materiellem Reichtum eigentlich barst, fehlte aber auch irgendwas in diesem Jahrzehnt. Alles, dass das Leben nicht als Seifenoper erklärte und das Rätsel löste, was der Tod und die Angst bedeuten sollte, die mich in meinen Träumen erreichte. Die Angst verschlang mich in der Nacht, in der das unausgesprochene nach oben stieg: Schlimmste Alpträume vom Tag nach dem nuklearen Holocaust. The Day After. Träume vom elendigen Überleben in einem Mauseloch mit Jodtabletten, Krebs und Dosenfrass. Tschernobyl, Krieg und baldiges Ende unserer kuscheligen Seifenblase, die unser Leben in den 80ern umfasste. Das war die dunkle, unausgesprochene Seite unseres tagsüber so materialistisch-kuscheligen Jahrzehnts. Wir hatten unter unserer Haut Angst, denn der grosse Krieg war so nah, diesmal aber gleichsam der Untergang der Welt.

Währenddessen sah hinter dem eisernen Vorhang der Alltag von Veres völlig anders aus. Dort gab es kein Bürgertum, erst recht kein grosses Bildungsbürgertum im Sinne Thomas Manns. Der totalitäre Sozialismus war krankhaft von einer Utopie zu einer alptraumhaften Tagesrealität gewachsen. Alpträume spielten sich ab in Waisenhäusern und politischen Gefängnissen. Brutalismus in Beton war keine Vision, sondern Gefängnis der Individualität und der Unterdrückung. Hauskonzerte und Ölbilder, das fand ohne Kenntnis der westlichen Welt vielleicht noch am „Weißen Hirsch“ in Dresden oder in Leipzig hinter verschlossenen Salontüren statt, wo man bürgerliche Ideale durch die gruselige Staatskultur der DDR irgendwie und versteckt hinüberrettete (siehe Tellkamps „Der Turm“). Rumänien war in dieser Hinsicht extremer, die Diktatur weitaus drastischer, brutaler und opferreicher. Der Neostalinismus der letzten Jahre lässt sich heute nur noch mit den Bildern Nordkoreas vergleichen: allgegenwärtiger Führerkult, Repression, Menschenfresserei des Systems und totale Überwachung. Kein Wort für Liebe. Nur Liebe für den Führer.

Freischaffende Künstler im westlichen Sinne gab es nicht. Maler waren Staatsmaler und arbeiteten im Auftrag des Volkes. Kreativität und Individualität außerhalb der Volksgemeinschaft und der Staatsdoktrin waren jederzeit im Verdacht systemfeindlich zu sein. Rumänien litt besonders unter der wahnwitzigen Idee Ceaucescus, die eigene Bevölkerung und damit politische Geltung zu verdoppeln. Das Ergebnis waren grauenvolle Entbehrungen, Operationsverbote am weiblichen Unterleib, die Waisenhäuser, Verelendung und schlichter Hunger in einem Land, das über Jahrhunderte zuvor nie Ernteausfälle zu beklagen hatte. In dieser Zeit, in diesem System ein Künstler werden zu wollen? Fast undenkbar! Denn nur wenn der Student und seine Familie politisch einwandfrei akzeptabel waren, wurde ihm vielleicht ein Platz als Student der Malerei gewährt. Lukrativ war es nie, weswegen später Lehraufträge, Promotion und Professur zwingend wurden, natürlich wieder unter Überwachung. Immer blieb man erpressbar, Angst am helllichten Tag. Und nachts?

Echte Ölmalerei war in der Bundesrepublik der 80er an den Universitäten ein Relikt. Moderne, zeitgenössische Kunst war Performance, Installation, Video oder vielleicht noch Skulptur – der ästhetisch vernachlässigten Sprache wegen lieber Enviroment genannt. Die Popart wirkte noch stark nach und wenn Malerei, dann bitte photorealistisch wie bei Gerhard Richter oder als politische Illustration des „Café Deutschland“ von Jörg Immendorff. Polke, Richter, Baselitz und Penck, also die Künstler, die mit der anachronistischen Gabe gesegnet waren, tatsächlich in Öl malen zu können (es war einfach harte Arbeit, es zu lernen), sind allesamt auch keine gebürtigen Westdeutschen. Sie hatten alle Ihr Handwerkszeug im Sozialismus, in der DDR, gelernt. Die westdeutsche Maltradition der gegenständlichen Malerei in Öl, vor allem des Expressionismus, hatte erst der Nationalsozialismus und dann die Technologisierung und Arbeitsteilung in Industrie und Kunst scheinbar ausgelöscht. Künstler wie Willi Baumeister waren der Allgemeinheit kaum bekannt, sondern nur eingeweihten Kunstliebhabern. Zeitgenössische Kunst, so schien es, wurde in den 80ern für den gemeinen Bürger mehr und mehr kryptisch (siehe Skandal um Beuys Fettecke), schlimmstenfalls war Kunst noch politisch aufgeladen (wieder Beuys) als Kühlerfigur der 68er beim Marsch durch die Institutionen. Jeder ist ein Künstler, die Revolution ist das Wir, das klang nach Protest, vielen nach Sozialismus, aber irgendwie doch Neu.

Währenddessen war Warhol, so begriff es der Spiegel-Leser, auch politisch zu lesen. Er benutzte den Produktionsprozess des Kapitalismus, die Serie, die Fabrik, Mitarbeiter statt eigenem Schaffen am Pinsel und setzte sich so (als Pole) „kritisch mit dem Kapitalismus“ auseinander. Echte Arbeit leistete er nicht, weswegen er ja auch Amerikaner sein musste, niemand also, den der gemeine Bürger respektieren musste. Ästhetisch durfte das Werk nicht rezipiert werden, denn das war genau das, was die Intellektuellen an den 80ern so hassten: der blinde Materialismus würde dazu führen, „Elektrischer Stuhl“ nach der Wandfarbe auszuwählen, jede Tiefe und Untergründigkeit aber zu übersehen. Als die 68er sich die echte Macht mit Turnschuh, Knüppel und Brioni erstritten hatten, als Beyus kein grüner Prophet mehr war, verlor die moderne Kunst mehr und mehr den Anschluss an die Öffentlichkeit. Staatskünstler waren Grass, Immendorff, der fast vergessene Böll, Nena und Lindenberg. Deutsche Epigonen wie Polke und Richter galten im eigenen Land wenig. Also sah man als junger Mensch alten, teils unschuldigen bis dummen Kram, die zwischen Band Aid, Queen und Wham! im Radio keinen guten Platz fand.

Ich hasste aber auch diesen revolutionären Popanz, dieses angeblich kritische Denken der neuen Linken, die gebetsmühlenhaft waren, sprich wieder unkritisch wurden. Heuchler, Pharisäer, das waren sie für mich. Ich verstand auch nicht, wogegen die 68er Revolution sich richten sollte, denn meine Mutter war ja 68erin und verteufelte als „Abgefallene“ deren Planlosigkeit und angeblich revolutionäres, aber utopisches Suchen. Bochum, Ihre Alma Mater, war moderne Reformuni, Bildungsfabrik, am Rande aber etwas für echte Hippies und sorgte so für allerlei früh gescheiterte Lebensläufe. Für meine Mutter war die Universität kein Experiment, sie war Vorbereitung für Leben und Beruf. Meine Mutter hatte mit 12 Jahren Ihre eigene Mutter an Brustkrebs verloren. Sie ahnte, dass echte Leben ist anders als in Vorlesungen und Studentenheimen philosophiert wurde, keine Utopie in Realisierung. Mein Vater, 1933 geboren und Unternehmer, war aus Sicht der Studenten ganz anders, verloren für die Revolution: Er hatte einen eigenen Traum und Plan vom Leben, zog den fleissig durch und konnte mit dem intellektuellen Geschwafel der 68er wie deren Kunstepigonen nichts anfangen. Er war das personifizierte Wirtschaftswunder, unschuldiger Kolping-Sohn und durch Geburt Teil der ganzen deutschen Geschichte, die nie 1945 endete. Sein Leben war auch Beleg für mich anzunehmen, dass die reine Verurteilung der 68er dieser Deutschen, der irrgelaufenen und verführten Generation der Väter, dem tatsächlichen Drama der Geschichte nicht gerecht wurde. Ich ahnte auch: die 68er einte schon genau das, was ich an den Nazis hassen musste: Sie waren im Kern ungerecht, dumm und, aller feministischen Sonntagsreden entgegen, genauso autoritär und dominant wie Ihre Naziväter. Im schlimmsten Fall endeten sie als RAF-Terroristen. All diese Doktrin der 68er, das wurde meinen Eltern nicht gerecht, wie hätte ich es also glauben können. Ihre Revolution würde ich nie folgen wollen, ich suchte meine Eigene.

Dann kam wie ein Donnerschlag in dunkler Nacht die Revolution tatsächlich. Es kam die Wende. Die Mauer fiel und ohne unser Einverständnis zu erfragen begann die Globalisierung mit grösster Macht in jedem Winkel der Erde zu wirken. Und wie bei allen grossen tektonischen Verschiebungen der Geschichte traten auch einige Anomalien im wilden, unbekanntem Osten zu Tage. Es war fast schon logisch, dass die Leipziger Schule mit Neo Rauch als Ihrem prominentesten Vertreter, zehn Jahre später in eine Lücke fiel. Aber niemand empfing sie, keiner erwartete sie dort. Rauch war bis zum Alter von 40 Jahren eigentlich verkannt, wurde nicht von bedeutenden Sammlern gekauft. Malerei war zwar museal nicht tot, aber es fehlte an wirkstarken Vertretern dieser Kunstform, die anders war: Gegenständlich, figürlich, rätselhaft, handwerklich meisterhaft, mystisch. Malklassen waren in Düsseldorf klein, aber in Leipzig hatte man wohl trotz Auflagen gelernt,ausdrucksstark und grossartig zu malen. Gerhard Richter hatte nicht gelogen, dort fing der Malkurs tatsächlich um acht Uhr morgens an und es wurde viel Handwerk gepaukt. Und wer die Regeln beherrscht, kann sie auch brechen und grosse Kunst entstehen lassen.

Wenn wir uns heute in der Galerie die Werke von Veres anschauen, blicken Sie auf die nächste Anomalie, die nächste neue Tradition. Und wieder, zehn Jahre nach Rauchs vorläufigem Höhepunkt, stehen wir vor einer Lücke, entweder Himmelsleiter oder Abgrund. Cluj-Napoca und die dortige Kunsthochschule ist so eine Anomalie der Geschichte. Auch dort haben die Künstler intensiv gelernt, was man mit Öl und Leinwand, dieser ausgereiften, persönlichsten und lebendigsten Technik neben der Skulptur, erschaffen kann. Nirgendwo ist Scheitern offensichtlicher als in der Ölmalerei, nirgends ist Ihr Triumph grösser. Die Handschrift des Künstlers ist sofort deutlich. Auch die Maler aus Cluj fallen in eine Lücke, die es in der zeitgenössischen Kunst offensichtlich gibt; eine Lücke, die bspw. fragt, was nach Francis Bacon kommt, was Gothik heute ist und was das echte Leben in der Kunst noch darstellt. Die hellen und die dunklen Seiten der Lichtung.

Für meinungsstarke Publizisten scheint zeitgenössische Kunst ein Buch mit sieben Siegeln zu bleiben, lieben schreiben sie aktuell Gartenbücher oder aber ergründen den Geburtsfehler des Islam, oft ohne die eigene Kultur und Religion zu verstehen (ausser Kermani). Schwer erträglich sind aktuell auch die Auktionen, die zollfreien Flughafendepots, Kunst als Portfolioentscheidung für Hedge Fond Milliardäre und die Neigung von Narzissten, wichtige Werke über Jahre unsichtbar zu verschliessen. Einige prominente Künstler scheinen ebenfalls ihre Seele eher Mephistopheles denn Athene verschrieben zu haben. Sie picken sich Sujets heraus, die aus der Welt der Reichen und Mächtigen stammen und dort zur Illustration von Status und Prestige dienen. Diesen Ansatz sollte man nicht unisono verteufeln, letztlich haben schon Dürer und Holbein Jahrhunderte vor der Erfindung des Kapitalismus so Ihr Leben bestritten, wenn sie die Mächtigen Ihrer Zeit porträtierten. Als aktuelles Beispiel dient mir ausgerechnet der Shootingsstar aus Cluj, Adrian Ghenie, Rumäniens international gefeiertem Maler. Seine Werken sind „kraftvoll, überzeugend und ästhetisch barock – aber auch militante Beispiele für materielle Verführung“ (M. Gisbourne). Ich empfand seine Motivwahl persönlich als popkulturell, schlimmstenfalls offensichtlich. Er spielte darin selbst keine tragende Rolle, der Künstler wirkt ein selbst aus dem Werk verbannter Illustrator.

Mein Faktengedächtnis hätte aus „Darwin und Hitler in der Reichskanzlei“ einen Vortrag zur Verbindung von Rassenlehre und Untergang konstruieren können, aber über mich selbst hätte mir das Werk nichts gesagt. Ästhetisch ist es aber schönste Kraftmeierei, die jedem beweist, dass die Malerei lebt, wenn sie denn neu erfunden wird. Martin Boremanns, Neo Rauch und Peter Doig sind Beweise dafür. Aber sie sind auch das klassische Exempel dafür, dass die Propheten im eigenen Land nichts gelten. Niemand kaufte sie, bevor die Künstler vierzig wurden. Eine lange Wartezeit, dass nur die wenigsten Künstler überstehen. Dennoch: Ghenie hat den Verdienst sicher, dass er wie Peter Doig oder Neo Rauch geholfen hat, Malerei wieder dahin zu bringen, wohin sie gehört: Nach ganz vorne. Solche ganz grossen Künstler inspirieren nicht zuletzt den Sammler selbst, wenn es darum geht, neue Künstler zu suchen. Und genau dafür steht nicht zuletzt Cluj, wo sich die Kunsthochschule immer noch um die Ölmalerei als Ausdrucksmedium dreht. Vielleicht ist es die letzte grosse Neuentdeckung, bevor die Malerei Ihre zweitausendjährige Erfolgsgeschichte abschliesst, die Van Eyck, Vermeer, Rembrandt, Van Gogh und Max Beckmann hervorbrachte. Jedes Werk in einer kleinen oder großen Sammlung, selbst die schlechten Werke, die genauso zu einer echten Sammlung gehören, stehen im Kontext zum Sammler selbst. Und solange man in der Lage ist zu sammeln, hat der Sammler sogar einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung des Werkes, letztlich durch die Entscheidung was und wen er sammelt.

Als Martin mit den Künstlern aus Cluj in Kontakt kam, hatte ich enorme Sehnsucht nach existentieller Tiefe. Auch war das Abstrakte irgendwie leer und unplausibel geworden, ich suchte auch Geschichten oder auch Gegenständlichem in den Werken. Ich wollte verstehen, was das Leben mit mir wollte. Es war eine existentielle Krise, nach dem ich mich mit 29 Jahren noch unbesiegbar fühlte und den Krebs überwand. Das aber war nicht körperlich, es war persönlicher. Eine Entwicklungskrise mit der gleichen Dramaturgie wie schon Beuys von sich als junger Mann berichtete.

Also musste ich etwas ändern, aber es sollte noch Jahre dauern, bis ich wusste, was. 2013, ich war gerade aus unserem Familienunternehmen auf eigenen hin Wunsch ausgestiegen (was einerseits ein Erfolg, andererseits auch ein schmerzlicher Verlust und Sprung ins Ungewisse war) war ich doch eigentlich frei wie ein Vogel. Nur wohin fliegen? Auch war ich zeitgleich Vater einer Tochter geworden und versuchte zu verstehen, was dieses wundersame Ereignis nun für mich zu bedeuten hatte. Es war ein Jahr der Abgeschiedenheit, des Abschieds. Ich merkte, wie es in mir brodelte vor Tatendrang, denn noch einmal krank, vielleicht wieder Krebs, vielleicht vom schwarzen Fleck, wäre vielleicht das letzte Mal. Also musste ich mich sputen. Nur wohin, was tun mit Diplom, MBA, viel Erfahrung und allem? Ich wurde erstmal überwältigt, ich wurde depressiv.

Manche schweren Fragen wurden in meiner Heilung von der Depression leichter, manche unvermeidbaren Wahrheiten wurden klarer. Von den klassischen Künstlern, die ich immer besonders mochte, stechen Max Ernst und Max Beckmann immer wieder heraus. Ich selber aber noch nichts dergleichen geschaffen, ich war ein postgraduierter Nichts mit Diplom internationaler Universitäten, angeblich unfähig, je an meinen Vater heran zu reichen. Verdammt dazu, Geld zu verprassen, zu trinken und unglücklich zu sterben. Und obwohl ich Kunst kaufte, hatte ich nichts dergleichen in meiner Sammlung, was meine Seele ausdrückte, was sich wie eine weitere offene Wunde anfühlte. Einen echten Beckmann zu kaufen ist nicht nur enorm teuer und schwierig, sondern letztlich heute Kunsthistorie. Und obwohl mich die eher (falschen, aber käuflichen) Werke von Ernst interessierten, faszinierte mich eigentlich seine Biographie noch viel mehr. Ernst malte sich als Loplopp, ein Vogel. Bei Beckmann waren die Vögel Verkünder des Untergangs, Ernst nahm das Schicksal in seine Hand. Er floh aus dem stickigen Brühl, ging nach Paris. Er nutzte seine Beziehung zu Peggy Guggenheim, um vor den Nazis zu fliehen und sie nutzte ihn. Insbesondere sein folgender Lebensabschnitt, als Ernst mit Dorothea Tanning Lager in Utah, der Landschaft seiner Traumbilder aufschlug. Das war nicht nur Kunst, sondern auch Lebenskunst.

Für mich war es ein Exempel: Max Ernst war der freieste Mensch von allen, der sein Werk wie sein Leben als Einheit begriff. Scheinbar bestimmte nur er seine Kunst und damit auch sein Leben. Ich war voller Bewunderung. Wenn ich heute daran denke, war der eigentliche Grund dieser Faszination wohl eher, dass ich mich selbst in meinem Leben wie ein Gefangener fühlte. Ich war ein Vogel in einem Käfig, dessen Undurchdringlichkeit vom deutschen Steuerrecht geradezu betoniert war. Aktien verkauft man, seine Firma, seine Angestellten, seine Rolle in der Familie kann man nicht aufgeben per Mausklick. Gefangen in dem unsichtbaren Gefängnis einer scheinbar vorgeschriebenen Biographie, war kein Entkommen zu sehen, bis Hilfe kam. Mit einem kräftigen Maß an Desillusionierung stellte ich fest, dass ich biographisch eher den Weg von Beckmann beschritten hatte. Auf einer Vernissage, zwei Tage nach der Geburt meiner Tochter, lernte ich Alexander Gorlizki kennen, den ich bereits sammelte. Ich schenkte ihm einen Cloissoné Vogel, den ich aus St. Petersburg mitgebracht hatte. Der Vogel war nur scheinbar frei, er war gefangen in einem Weckglas.

Ich dachte an Max. Beckmanns Leben war zunächst ein fröhliches Versprechen, bis seine Arbeit und sein Ruf jäh von den Nazis zertrampelt wurde. Er war sich bewusst, dass seine Kunst Picasso vollkommen gleichwertig war, er sie bald hinter sich lassen würde. Mein Leben war vollkommen durchdrungen von den Lebensplanungen anderer Menschen, des Rechts, der gesellschaftlichen Erwartung an die Verantwortung des Familienunternehmens mit wenig bis keinem Raum für mich selbst. In dem kleinen Raum in mir,da war nur meine kleine Kreativität, meine Kunst. Nichts vom Spielerischen, das die das Biographie von Ernst charakterisierte, fand ich bei Beckmann wieder. Und so schien es auch bei mir. Und weil ich leider dort am besten anknüpfen konnte, war das Werk Beckmanns von unvergleichbarer existentieller Tiefe für mich: das Mystische, das Grosse, das Existentielle. Die Tiefe der Betrachtung und die eigene Analyse des Werkes in seinen Briefen; die konzeptionelle Kraft wie auch das Seelenvolle jedes Porträts; das war nicht Mozart, dass war Beethoven, Wagner und Bach zusammen! Echter Rock’n Roll und in den besten Momente von spiritueller Schönheit und Transzendenz.

Ich suchte einen Künstler, der diese Ausdruckskraft erreichen konnte und dabei auch die dunklen Aspekte des Lebens und der Träume motivisch nicht aussparte. Martin konnte meine persönlich Zuneigung zu Beckmann sofort verstehen und übertraf mich noch in seinem Lob: Beckmann sei vielleicht noch vor Picasso der größte Künstler des 20. Jahrhunderts gewesen sei, zumindest aber sicher der größte deutsche Künstler des Jahrhunderts. Das Land zählte für mich selbst nichts, ich war mit keinem Staat, keiner Stadt, keiner Kultur noch verhaftet. Spätestens die Heirat mit meiner Frau war das Zeichen, dass ich Kulturen überschreiten wollte wie Grenzen. Aber Martin musste mich enttäuschen in meiner Euphorie für Beckmann. Er sei auch jemand, der genau so auch nie wiederkehren werde. Irgendwie fühlte ich mich vom Leben beschissen, als er das sagte. Wenn er als Galerist schon sagte, dass solche Kunst wohl nicht mehr möglich sein werde, dann würde ich ja sicher nie in der schicksalhaften Position eines Stephan Lackners sein, der wenigstens das Übel des Alltags für den Künstler lindern half und so die Entstehung eines künstlerischen Werkes über ein ganzes Leben hinweg verfolgen konnte? Beckmann schrieb dem jungen Lackner, als er das Bild “Mann und Frau” ausgerechnet am Tag seiner öffentlichen Ausgrenzung durch die Nazis erwarb, dass er ihm an diesem Tag die grösste Freude bereitet hätte. Er beglückwünschte ihn dazu, dass er als junger Mann Empfindungen zu realisieren bereit sei. Er würde ihm das nie vergessen, die Freundschaft beider begründete sich und endete mit Beckmanns frühem Tod 1950 im amerikanischen Exil. Es ist eine Lektion. Es ist wichtig, als Sammler einem Künstler Vertrauen und Beständigkeit zu schenken. Sonst entsteht nichts von Wert.

Was aber war mit mir geschehen, wenn Beckmann tot war? Lebte ich in der falschen Zeit oder suchte im am falschen Ort? Es war als Scherz zum Nachtisch gemeint, als ich Martin befahl: „Schluss, bring mir den nächsten Beckmann!“ worauf er ironisch salutierte „Jawohl, ich beeile mich!“. Eigentlich war das gar kein Witz. Es war Verzweiflung, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wie ich den neuen Beckmann den erkennen würde, wenn es mir über den Weg läuft. Martin kehrte alsbald aus Cluj zurück, im Gepäck hatte er damals Dan Maciuca, Ioana Iacob, Dan Beudean und … Szabolcs Veres.

Martin musste kein Verkäuferlatein bemühen wie er es auch sonst nie tut. Ich erwarb vier Werke, darunter das große „Phallic Woman“ aus 2011 und war glücklich wie lange nicht. Ein Maler, der alles malt, was er empfindet und denkt! Und wie er malen kann! Meine Frau stellte mein Glück ebenso zufrieden fest und ich war besonders froh, dass unsere kleine Tochter bei der Ausstellung schon leiblich dabei war, zur Befreiung aller Betrachter der Bilder von Ihrer selbstgewählten Ernsthaftigkeit. Und um nun Veres die Peinlichkeit zu ersparen, eine Wiedergeburt von Max Beckmann oder Nachfolger Francis Bacons zu sein: Ich will keine falschen Vergleiche ziehen, ausserdem steht er mit seinem Werk noch im Frühling. Aber ich will die besondere Kraft von Veres Werken auf mich beschreiben. Er beschreibt nicht den Tag meiner Jugend in den 80ern, er beschreibt die Träume in der Nacht.

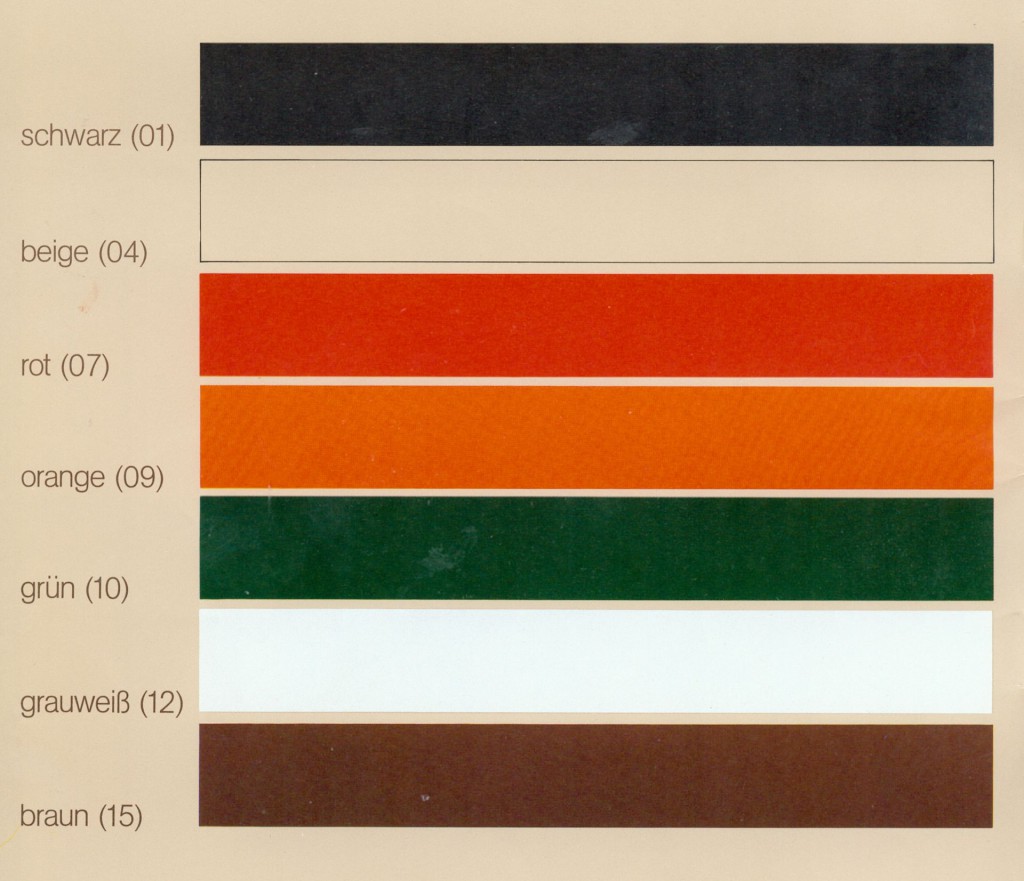

Weil dass Mystische und Transzendente manchmal verborgen liegt, beginnt man eher mit dem Offensichtlichen. Seine Farbpalette ist wundervoll reich und atmosphärisch aufgeladen. Sein Pinselauftrag erinnert hier und da noch entfernt an alte Meister, doch stets behält er dabei seine expressive Note, er ist in der Gegenwart. Sein Sujet ist eindeutig dennoch eigenartig mystisch, aber es ist nicht unsere urbane Welt, die er zeigt; wir können die Umgebung auch nicht vollständig verorten. Europa, Vergangenheit, Sozialismus, Sonnenaufgang oder Untergang. Es sind wohl auch Träume, rätselhafte Analogien und Botschaften aus dem Unterbewusstsein. Unklar ist, ob der Traum Realität ist, oder ob das verwaiste Bett des Malers nur ein Traum war.

Veres braucht keine kryptische Sprache der Analogien, nur offenes Auge ist nötig, um die Werke für sich zu entschlüsseln. Heute stechen in der Galerie zwei Werke besonders heraus, die grossen Werke: eine Frau, ein Mädchen noch. Signalgelb gekleidet, ihr Gesicht wie eine Statue. Unkenntlich verschwommen. Sie hat drei Beine, oder bewegt sie sich noch? Kam sie so, geht sie grad aus dem Auge des Betrachters? Ein Brot, gross wie eine Gurke, krumm wie ein Phallus? Hat sie den Maler verhext mit Ihrer Sexualität? Ist Ihr drittes Bein Zeichen für Ihre Dominanz, Ihre Kraft? Und wenn sie einen Rock trägt, ist es nicht die Uniform des weiblichen Parteisoldaten? Eine uniformierte Frau oder ein unschuldiges Mädchen? Doch das Ende ist da: Ein Totenschädel kündet vom Endlichen allen Lebens. Ist sie tot oder nur die Sexualität mit Ihr? Eine Masturbationsphantasie, die Lust nach der Onanie versiegt?

Das andere Werk verhext uns geradezu: Angst ist hier offensichtlich. Aber was ängstigt die Frau? Ist sie geistig gesund oder aber ist das monsterhafte Wesen an Ihrer Seite mit drei Händen die Ursache? Alles ein schlechter Traum oder aber echtes Leben in symbolischer Form? Einmaliges Betrachten genügt nicht, um das Bild in Gänze zu erfassen.

Wenn Veres Körperteile gebraucht, Teile der Genitalien, dreibeinige Frauen und vielfache Hände, so ist das eine Semiotik, die kulturübergreifend verständlich bleibt. Weltweit kann das verstanden werden, doch zuerst nur unterbewusst. So ausladende Interpretationen wie Beckmann sie erzwang, der eigene Symbole wie Vögel, Kronen oder Werkzeuge wiederkehrend zur inhaltlichen Ausgestaltung einsetzte, sieht Veres derzeit noch nicht eindeutig vor. Lieber zieht er das Mittelalter vor, die echte Gothik bis Neogothik. Veres ist jung, er steht mit seinem Werk noch am Anfang. Doch Romantik und Abstraktion lehnt er genauso rigoros ab wie Bacon und Beckmann. Das Spiel damit bleibt am Rande erlaubt, als Übung, als Instrument zur Evolution.

Dennoch ist er zu grossem fähig und benutzt dabei auch erprobtes, Klassisches: Er zeigt den Totentanz mit wildem Eber, kreuzt Menschen mit Tieren oder verwendet Masken. Er ist noch nicht auf eine klare, festgelegte Signatur (Branding) aus, der Betrachter bekommt unglaublich viel Abwechslung in diesen Träumen, bewusst oder unbewusst, zu sehen. Seine Interieurs und die wortwörtlich malerischen Landschaften der kapartischen Umgebung sind dabei so atmosphärisch bedeutsam wie seine Charakterstudien. Teils geht er sogar hin und malt ein und die gleiche Szene mehrfach, die nur auf den ersten Blick gleich erscheint. Es versteckt sich dort mehr als wir alle, eingeschlossen er selbst, heute verstehen können.

Seit der Gruppenausstellung in 2015 bis zur eigenen Ausstellung im April 2016 in Martins Galerie kann man deutlich erkennen, wie stark Veres sich entwickelt hat. Die Freude darüber könnte nicht grösser sein. Als er „Phallische Frau“ oder die „Herpes“-Serie malte, waren die Bilder aufgeladener, wilder, furchtbarer und laut. Er wollte gehört werden! Inhaltlich stellte er die Ästhetik noch in den Kontrast von echtem menschlichen Fleisch zu einer entfremdeten Werbeästhetik, wie Sie uns im westlichen Alltag allgegenwärtig ist. Es sollte der klare Hinweis darüber sein, in welch einer Lügenblase sich unsere Gesellschaft bewegte. Das Leben ist keine Werbelüge, kein Disneyland. Veres weiss um seine Chancen, eine lächerliche Übersteigerung, die das erlebte nicht wiedergibt, ist hohl. Wer den Krieg in sich kennt, sollte kein Kriegserlebnis vortäuschen. Er sollte den inneren Krieg darstellen. Veres komponiert seine Werke auf Basis von Collagen, Fotos oder abstrakten Farbspielen. Doch er hört tief in sich hinein, bevor er damit beginnt. Die menschliche Physiognomie des Gesichts fragmentierte er dabei auch wie Bacon es tat oder seine Phantasie, Kreuzungen von Tier, Mensch und Phantasmen. Wo es bei ihm in früheren Phasen noch eine dünne, aber weisse Firnis gab, die er vieldeutig wie Nebel über die Werke legte, hat er diese nun entfernt und einen unverstellten Ausdruck entwickelt.

Veres hat viel für sich als Künstler und Mensch erreicht, um das möglich zu machen. Er sagte mir, dass er den störenden Einfluss anderer aus seinem Werk endlich verbannt hat; dass er sich geschworen hat, sich nicht mehr ablenken zu lassen noch je wieder ausnutzen lassen will. Er hat zu sich gefunden und sich das erkämpft. Trotz aller Schwüre hierzu hat er Martin und mich überrascht in seiner Offenheit. Er bleibt neigierig, ist bereit sein Werk zu entwickeln und dankbar für Feedback. Weiter weg von dummer Arroganz kann kein Künstler sein als er. Das war für uns überraschend dramatisch: er änderte nur in Stunden „Mädchen mit drei Beinen“ (2016) ab, verwischte das vorher klar konturierte Gesicht und schuf dabei vielleicht ein Schlüsselwerk. Erst in dem Artikel von Christies über “Die neuen Superstars der Kunst aus der verlassenen Pinselfabrik” sah ich das Werk in einem alten Foto von ihm: er hat es mindestens mehrere Male immer wieder neu gemalt, den Hintergrund ausgetauscht. Aber den Kern hat er nie verlassen, er hat seine traumhafte Empfindungen realisiert und nur die Form immer wieder verbessert, bis er sich lösen konnte von seinem Kind, als er nur noch hoffen konnte, dass es seinen Weg allein finden würde.

Veres wusste aus meiner Perspektive offensichtlich, was er dafür in seinem Leben ändern musste. Er wurde in seinem neuen, grossen und eigenen Atelier nicht mehr so oft unterbrochen. Heute ist er auch nicht mehr so absorbiert von persönlichen Kämpfen und Beziehungswirren wie noch zuvor, er ruhte mehr in sich und sein Leben entwickelte sich auch privat wohltuend positiv. Veres ist kein Mann vieler Worte in englischer Sprache, er wirkt sicher nie wie ein redseliger Verkäufer. Er wirkt eher stark, sein Körper birst vor Kraft. Seine Augen stechen, sie sind unvergesslich. Er blickt uns intensiv an wie auch in seiner weltlichen Betrachtung, dennoch löst er seine Spannungen in verwundenem Lachen auf. Er könnte nicht so viele Bilder aus sich selbst heraus schöpfen, wenn er nicht soviel empfindsam verarbeitete hätte, seien es gute, seien es schlechte Erfahrungen aus seinem Leben. Auch wenn er nichts sagt, hat er diesen intensiven Blick, der aus außergewöhnlichen Augen die Welt klarer sieht als die Mehrzahl der Menschen. Veres nennt die Ausstellung bei Martin Kudlek “One Year of Solitude” und knüpft damit an García Márquez’ Buch „One Hundred Years of Solitude“ an. Es meint aber auch ganz wörtlich, dass viele der ausgestellten Werke in einer Phase zwischen zwei wichtigen Beziehungen entstanden sind, als er tatsächlich allein und abgeschieden war. Allein mit sich selbst, tief in Träumen und Empfindungen verstrickt.

Szabolcs liebt Musik, die sein Schaffen stützt und mir ergeht es ähnlich, wenn ich mir seine Bilder anschaue. Sie sind wie Musikstücke, die bildlich geworden sind. Hier und da gibt es so etwas wie eine intellektuell frische Brise und Brillanz. So, als wenn ein Freund der Klassiker zum ersten Mal ein Stück der Minimalisten wie Glass und Reich hört. Auch gibt es bei ihm klare Form und Disziplin, die selbstbewusst zerstört wird wie bei Mingus. Es gibt die totale Hingabe und spielerische Kraft, die zur Größe wird wie bei Improvisationen von Miles Davis. Man ist fasziniert und elektrisiert von den außergewöhnlichen Klängen eines Aphex Twin, die wie nicht von dieser Welt erscheinen. Und dann gibt es immer noch reichlich Reflektion und Revolution im Klassischen, als wären Alban Berg und Wagner am Werk.

All diese Facetten der neuen Musik kommen aus Cluj: Marius Bercea, Ioana Iacob, Szabolcs Belenyi, Dan Beudean, Dan Maciuca und Szabolcs Veres sind alle sehr unterschiedliche Künstler; sie befinden sich dennoch in einem außergewöhnlichen Wettstreit der Schaffenskraft miteinander. In Cluj ist dieser Wettbewerb aber nicht nur fruchtbar und innovativ, sondern auch solidarisch. Alle arbeiten größtenteils am gleichen Ort, in der Fabrica de Pensule und teilen Lebensgeschichte miteinander. London, Brüssel und Berlin waren Versuche, doch leben können sie besten dort. Um sich als Künstler zu etablieren, braucht es neben einem Gebäude auch ein Fundament und Wurzeln, die man genauer betrachten sollte. Es braucht Lebensgeschichte, die wir in den allzu kuscheligen 80ern nur in der Tagesschau erahnen sollten.

Wenn man Transsilvanien betrachtet, so ist die malerische Landschaft der Kaparten oft verschwunden hinter dem allgegenwärtigen Mythos um die Gräueltaten Vlad Draculs, dem Pfähler. Traurigerweise für all die Menschen, die von dort stammen und diese Geschichte im Westen als angeblich authentische Charakterisierung Ihrer Heimat erleben müssen, ist nahezu nichts an dieser Geschichte so, wie es sich sein englischer Erfinder ausgedacht hatte. Es war ein Gruselroman, es war kein Reisebericht.

Nichts in dieser Region wirkte auf mich während Martins und meiner Reise dunkel und grausam. Dennoch verbindet sich dieser alte Mythos nahtlos mit dem neuzeitigen Vampir, Nicolae Ceausescu, dem „Genie der Kaparten“ und Diktator Rumäniens. Für Westler ist hierdurch jedes zutreffende Bild des modernen Rumäniens besetzt und verborgen hinter dem körnigen, verwackelten und verfärbten VHS Video von Ceausescus Hinrichtung. Für international gefeierte Künstler wie Marius Bercea, der noch im stalinistischen Systems erwachsen wurde und seine Eltern, Lehrer, leiden sah, ist aber auch der visuelle Beweis des Endes von Ceausescu keine Versicherung darüber, dass der Spuk des Terrors, des totalitären Alptraums und der Überwachung, nicht wiederkehren könnte. Marius und seine Altersgenossen leben weiterhin in Sorge, sind ängstlich und vorsichtig. Anders als in der ehemaligen DDR ist die Vergangenheit der Securitate nicht wirklich aufgearbeitet worden. Es gab ebenfalls hunderttausende inoffizielle Mitarbeiter, aber Ihre Akten sind nur den ehemaligen Spitzeln zugänglich, nicht denen, die von Ihnen überwacht wurden. So halten sich Vermutungen über die schlimmen Verbrechen und diejenigen, die sie verübten, bis in die heutige Zeit. Das betraf nicht selten die innersten Familienbeziehungen: es könnte der eigene Vater gewesen sein oder Deine Mutter, die damals verbrecherische Schuld auf sich geladen haben. In den neuen Ländern wissen noch einige aus eigenem Erleben, was das hiess. Die Zeugen der Nazidiktatur werden dagegen in unserer Generation sterben. Bis zu einem gewissen Grad verstummen die Rumänen noch heute in der Öffentlichkeit, um nicht zu viel von sich selbst preis zu geben, was bei späterer Gelegenheit gegen sie verwendet werden könnte. Mindestens so wichtig wie lebendige Zeugen jetzt werden nun nur Zeugnisse. Und kaum eines ist so ausdrucksstark wie ein Kunstwerk, wenn es gelingt.

Als Martin und ich im Februar 2015 gemeinsam einflogen, erwartete uns das typische Waschküchenwetter, was ich für Rumänien als allgegenwärtig und immerwährend erwartet hatte. Grau verhangen verband sich alles in meinem Kopf mit dem VHS Video der Hinrichtung von Ceaucescu und ergab ein stimmiges Bild. Als aber über Nacht der graue Vorhang von der Bühne gezogen wurde, schien die Sonne fortan intensiv und blies die kalte kontinentale Luft durch die Gassen. Und die Sonnenstrahlen öffneten auch sofort den Blick auf all das Positive, was es ganz offensichtlich genauso gab. Die Schönheit der Landschaft, der Natur, die vielseitige Architektur, die unter Patina verborgen war. Die gebildeten, jungen und neugierigen Menschen dieser Universitätsstadt, die jeden Tag der Woche ausgiebig und erschöpfend lebten. Die erkämpfte Meinungsfreiheit und natürlich die künstlerische Freiheit, die gewisse Stabilität im Alltag. Steigende Lebensqualität in jedem Winkel. Rumänien wächst ökonomisch langsamer als direkten Nachbarländer zu Deutschland, aber es bewahrt sich deswegen auch etwas Anderes für längere Zeit. Aus vielerlei Gründen gibt es bis heute kein Schnellstraßennetz, was insbesondere für die unberührte Natur bislang eine Überlebensgarantie war. Gleichsam verlangsamt diese Abgeschiedenheit trotz Internets das Leben ein kleines bisschen. Cluj ist natürlich modern und entwickelt, das Gros der Firmen in der Informationstechnologie tätig, es gibt Oper und Schauspiel, seine Restaurants müssen sich international nicht verstecken. Die medizinische Hochschule reputiert, viel Potential überall. Und auch wenn die Armut der letzten Ceausescu Jahre noch Spuren hinterlassen hat, konnte die Diktatur nicht alle Reste einer reichen Geschichte verdecken aus Zeiten, als der Nachbar noch Österreich-Ungarn hieß.

Der kontinuierliche Gasstrom für die Heizung, schwere Autos und gefüllte Vorratskammern macht Besucher vielleicht blind dafür, dass die Gegenwart auch heute noch viel Unsicherheit bereit hält. Russland und die Krim sind unweite Nachbarn und der Zerfall des jugoslawischen Staates zeigte, wie grausam sich der kulturelle Reichtum multiethnischer Staaten in Bürgerkrieg verkehren kann. Rumänien ist auch ein Vielvölkerstaat und trotz Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist die positive Entwicklung des Landes noch nicht gesichert. Talentierte junge Menschen emigrieren in den Westen, gute Ärzte verdienen Ihr Geld mit Schönheitsoperationen. Einige frühere Securitate-Agenten arbeiten heute als hochqualifizierte Kriminelle, Teile der Politik gelten als korrupt. Für die Künstler aus der Fabrica de Pensule ist es eine offen diskutierte Frage, wohin man emigrieren würde, wenn der Staat eines Tages wieder zerfallen würde. Oder in welchem Land die Ersparnisse sicher wären. Unvorstellbare Diskussionen für jemanden, der in der Bundesrepublik groß geworden ist. Und doch erinnerte es mich ausgerechnet wieder an die Anfangsjahre von Beckmann, als die Weimarer Republik seiner Laufbahn Stabilität und den vorläufigen Höhepunkt der Anerkennung brachte.

Geradezu typisch hierfür war das Treffen mit Marius Bercea, dessen Arbeiten ich beim ersten Zusammentreffen noch überhaupt nicht kannte. Er erzählte mir am Tresen von seinen Reisen nach Kalifornien, dem Eskapismus des Cruisens im Cabrio auf amerikanischen Highways. Warum Berlin für ihn unerträgliche Zeugnisse der Vergangenheit bereithielt und keine Alternative ist wie für Ghenie, der dort lebt. Und warum er die bunten Farben LAs mit Ihrem Neonglanz mit seinen geschichtsbeladenen, phantastischen Bildern vermählte. Marius ist so ein lebendiges Beispiel dafür, wie die Bürden der europäischen Vergangenheit sich mit dem Neuen auch künstlerisch kreativ vermischen. Szabolcs Veres dagegen ist deutlich jünger, ein Vertreter der neuen Generation, ein Wendekind. Szabolcs war gerade 8 Jahre alt war, als sich die staatliche Ordnung umwälzte. Aber die Angst, die die alte Tyrannei verursachte, sieht er trotzdem noch in den Gesichtern der Menschen. Auch ohne ihre Ursache zu verstehen, malt er diese Gesichter. Auch nach dem Fall Ceausescus leben diese verletzten Seelen natürlich in unserer Zeit weiter. Und wie ein Sprichwort sagt, vergisst die Seele nichts, solange sie lebt. Somit sind Szabolcs Bilder ganz unbeabsichtigt auch Zeugen des Rumäniens der Jahrtausendwende, dem Übergang aus der Tyrannei in etwas Neues.

Glücklicherweise sind einige seelische Wunden heilbar. Und wenn es sowas wie allgemeine Verunsicherung gibt, ist auch sie nicht immer von Nachteil. In der Verunsicherung stellt man nüchtern fest, dass das Leben zerbrechlich ist und keine Garantien bereithält. Das Leben ist nicht gegeben, es ist aufgegeben (Kant). Wir, die aus der „überversicherten“ Welt, verdammen gern leidenschaftlich unsere Sattheit und Faulheit. Die Neugier und die Risikofreude der Anderen nennen wir dann „Hungrig sein“, was im eigentlichen Sinne eine falsche Beschreibung ist. Wenn man sich in Rumänien entscheidet, Künstler sein zu wollen, dann fragt man sich nicht, ob man nicht stattdessen auch ein You Tube-Star hätte werden können. Es ist keine Beliebigkeitsentscheidung aus saturierter Sicherheit des Elternhauses heraus. Es geht hier erst um die Arbeit, das Werk, dann um den Künstler selbst. In brutaler Verkürzung: Sie sind hier in Cluj alle Künstler, weil sie nicht wissen, was sie sonst tun sollten. Sie wussten deshalb schon seit geraumer Zeit, dass es das ist, was sie tun müssen.

Jede Geschichte des Aufstiegs ist eine Geschichte der Bedrohung. Jedes Genie erkennt man daran, dass es alle Dummköpfe gegen sich hat, die es als Kopisten verurteilen. Die Künstler aus Cluj verwenden ihre Zeit nicht mit Kopien, sie haben ihre Studienzeit längst hinter sich. Obwohl es leider wenig Galerien noch ein Museum für zeitgenössische Kunst in Cluj gibt, kennen sie die großen Meister, sie sind viel gereist und kennen große Werke aus eigener Anschauung. Die etablierten Künstler sind sämtlich bei internationalen Galerien unter Vertrag. Es gibt nicht mehr so etwas wie eine Globalisierungsnische, in der gute Künstler mit Glasperlen bestochen werden könnten, wie man vielleicht vermutet.

Glaubten Sie vorher, ein Künstler aus Rumänien könne nicht ernsthafte Kunst schaffen, weil ihm die materiellen Voraussetzungen dafür fehlen? Glaubten Sie, Reichtum und Vielfalt im Ausdruck ist abhängig von der Umgebung und der Gesellschaft, in der ein Künstler lebt? Sind wir die reichere Gesellschaft oder sind wir das nur noch materiell? Wenn sie aus Cluj kommen, sind sie mit diesen Vorurteilen konfrontiert. Sie sind der Neuling, der Außenseiter. Und deswegen haben sie auch einzigartige Vorteile. Als Außenseiter sind sie nicht belastet, sie können das erkennen worin die Mehrheit sich gefangen fühlt, aber was sie nicht zu erkennen vermag. Und nur die Außenseiter sind frei genug, um die neuen Wege zu gehen.

Nach vier Tagen in Cluj-Napoca, fühle ich mich aufgeladen und voller Energie. Ich bin inspiriert worden, habe neue Ideen und Perspektiven auf mich selbst gewonnen. Nur durch die Distanz von Cluj war das möglich. Für die einen Reisenden sind es die Städte, die Natur und ihre persönlichen Erfahrungen auf der Reise, die das ermöglichen. Für mich sind es insbesondere die Bilder von Szabolcs Veres, die mir hierbei geholfen haben. Wie Martin es sagte: „Jedes Mal, wenn ich von Cluj zurückkomme, weiß ich wieder, was ich zu tun habe“. Heute, erholt von unseren vier Tagen in Rumänien, schwelge ich in Erinnerungen und schaue auf ein Werk von Veres. In Gedanken stimme ich Martin zu: Seit ich aus Cluj zurück gekommen bin, weiß ich es wieder. Ich weiß jetzt wieder, was ich zu tun habe. Und betrachte das Leben, das grösste Mysterium von allen, wieder als das, was es ist.

*Veres Szabolcs – One Year of Solitude. Öffnet am 8. April 2016 bis zum 28. Mai 2016, Galerie Martin Kudlek, Schaafenstrasse 25 in Köln

** Galerie Martin Kudlek: Painting – Cluj. Ioana Iacob, Dan Maciuca, Szabolcs Veres, Dan Beudean. 21. März bis 9. Mai 2015

*** www.kudlek.com

Trackbacks